Г.П. Дробот, кандидат биологических наук,

В.А. Забиякин, доктор сельскохозяйственных наук,

Степанова А.Е., аспирант,

Смоленцев С.Ю., доктор биологических наук

Марийский государственный университет, 424000, Йошкар-Ола

E-mail: droga59@ mail.ru; zabiakin@marsu.ru

Морфологическое изучение клеток крови широко применяется в клинической лабораторной диагностике. Использование цитохимических методик позволяет проводить дифференциальную диагностику острых заболеваний. К настоящему времени накоплен огромный фактический материал по морфологии и цитохимии лейкоцитов человека и животных в норме и при различных патологических состояниях. Цитохимическая организация нейтрофильных и псевдоэозинофильных лейкоцитов у различных классов позвоночных остается недостаточно изученной. Целью наших исследований явилось определение цитохимического статуса псевдоэозинофилов крови некоторых пород и популяций цесарок, разводимых в ЗАО «Марийское» Республики Марий Эл. Для исследования была взята кровь цесарок породы волжская белая (по 2 самца и 2 самки) и цесарок цветных популяций голубая и серо-крапчатая (по 2 самца и 2 самки) в возрасте 174, 186 и 208 дней жизни. Также изучалась кровь цесарят в суточном возрасте породы волжская белая (7 самцов и 6 самок) и цветных популяций: голубые (4 самца и 3 самки) и серо-крапчатые (5 самцов и 2 самки). Установлено, что в период развития от 174 до 208 дней цитохимические параметры этих клеток изменяются разнонаправленно: повышалась активность кислой фосфатазы, гликогена и снижалась активность миелопероксидазы, щелочной фосфатазы. Значения цитохимической активности миелопероксидазы и лизосомально-катионных белков в указанный период развития характеризуются стабильностью.

Ключевые слова: цесарки, цитохимические показатели, псевдоэозинофилы, средний цитохимический коэффициент.

Morphological examination of blood cells is widely used in clinical laboratory diagnosis. We can do differential diagnosis of acute diseases using cytochemical techniques. By the present time, huge factual material was accumulated on the morphology and cytochemistry of human white blood cells and animals under normal and various pathological conditions. Nevertheless, cytochemical organization of neutrophil and psevdoeozinofily leukocytes in different classes of vertebrates are studies insufficiently. The aim of our research is to determine the status of cytochemical psevdoeozinofily blood of some species and populations of guinea fowls reared in ZAO "Marijskoe" of the Republic of Mari El. For the analysis we took blood of guinea fowl Volga white breed (2 males and 2 females for each age group), and guinea fowl populations colored blue and gray-speckled (2 males and 2 females for each age group) aged 174, 186 and 208 days of life. We also studied blood of one day old guinea fowl Volga White breed (7 males and 6 females) and colored populations: Blue (4 males and 3 females) and gray-speckled (5 males and 2 females). It is found that during the period from 174 to 208 days cytochemical parameters of these cells vary in different directions: activity of acid phosphatase and glycogen increases, and activity of myeloperoxidase and alkaline phosphatase reduces. Values of cytochemical myeloperoxidase activity and lysosomal cationic proteins in the specified period of development remain stable.

Key words: guinea fowl, cytochemical indicators psevdoeozinofily, average cytochemical factor.

В условиях острой необходимости продуктового импортозамещения, в том числе по продуктам птицеводства, на первый план встает вопрос о совершенствовании селекционной работы для создания новых эффективных пород, линий и кроссов всех видов птиц, поступающих в качестве продуктов питания на стол россиян. Большую роль здесь могут сыграть цесарки, чьи яйца и мясо отличаются высокими качествами и биологической ценностью. Генетический потенциал цесарок высоко оценивается отечественными и зарубежными учеными и рассматривается как базовый материал для селекционной работы [1]. Кроме того, по данным ряда исследований [2] организм цесарок характеризуется повышенным уровнем устойчивости к неблагоприятным условиям окружающей среды. Однако развитие промышленного птицеводства, активная селекция птиц на высокую продуктивность, специфические условия клеточного и напольного содержания, не могут не сказываться на гематологических показателях, на устойчивости птицы к неблагоприятным воздействиям [3]. Для окончательного понимания механизмов естественной резистентности этой ценной птицы, необходимо более глубокое изучение ее биологии, в частности, ряда цитохимических показателей клеток крови цесарок. Работы подобной тематики все еще относительно редко встречаются в научной литературе и в большей степени касаются изучения крови кур [4, 5], что указывает на необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

В связи с вышеизложенным цель настоящей работы заключалась в определении цитохимического статуса псевдоэозинофилов крови некоторых пород и популяций цесарок, разводимых в генофондном хозяйстве ЗАО «Марийское» Республики Марий Эл.

Методика. Для исследования была взята кровь цесарок породы волжская белая (по 2 самца и 2 самки) и цесарок цветных популяций голубая и серо-крапчатая (по 2 самца и 2 самки) в возрасте 174, 186 и 208 дней жизни. Также изучалась кровь цесарят в суточном возрасте породы волжская белая (7 самцов и 6 самок) и цветных популяций: голубые (4 самца и 3 самки) и серо-крапчатые (5 самцов и 2 самки). Всего исследовали кровь 35 половозрелых птиц и 27 птенцов.

Забор крови у цесарок производили стандартно из вены над локтевым сочленением путем прокола, у суточных – путем декапитации из яремной вены. На мазках крови цитохимически выявляли активность миелопероксидазы (МПО), щелочной (ЩФ) и кислой (КФ) фосфатазы; а также определяли содержание гликогена, фосфолипидов и лизосомально-катионных белков (ЛКБ), используя для последних метод М. Г. Шубича с бромфеноловым синим [6]. Для выявления остальных веществ применяли стандартные тест-наборы НПФ "Абрис+" "Диамхим-ЦитоСтейн" (Санкт-Петербург), используя прописи производителя. На окрашенных мазках учитывали доли псевоэозинофилов, имеющих положительную реакцию на то или иное вещество (на 100 клеток), и в дальнейшем вычисляли средний цитохимический коэффициент (СЦК) по Kaplow [7].

Полученные данные обрабатывали статистически с помощью одномерного трехфакторного дисперсионного анализа (ДА), одномерного двухфакторного ДА, обобщенной линейной модели (категориальные предикторы – популяция, пол, количественный предиктор – возраст). Для множественных сравнений использовали критерий Тьюки. Корреляционный анализ проводили при помощи остаточной корреляционной матрицы в рамках модели дисперсионного анализа. В работе использовали программу Statistica 6.1 и пакет прикладных программ Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение. По количеству псевдоэозинофилов, содержащих МПО, и величине СЦК этого фермента у всех изученных групп цесарок на указанных сроках наблюдения не было установлено различий ни по полу, ни по возрасту, ни по популяции. Доли клеток в среднем составили у волжских белых 20,83±3,75%, у голубых 15,83±4,08%, у серо-крапчатых 16,16±2,85%. Уровень активности миелопероксидазы в псевдоэозинофилах изученных групп цесарок колебался от 0,585±0,13 до 0,835±0,25 условных единиц. Его можно охарактеризовать, как относительно низкий.

При выявлении ЩФ установлено, что максимальное количество клеток, содержащих данный фермент, наблюдается у цесарок в возрасте 174 дней, а минимальное – у 208-дневных птиц (р=0,000088; рис. 1).

Аналогичная закономерность по возрастной динамике лейкоцитов с этим ферментом установлена у некоторых видов млекопитающих [7]. Расчёт среднего цитохимического коэффициента ЩФ не выявил каких-либо значимых отличий в псевдоэозинофилах птиц изученных трех возрастных групп.

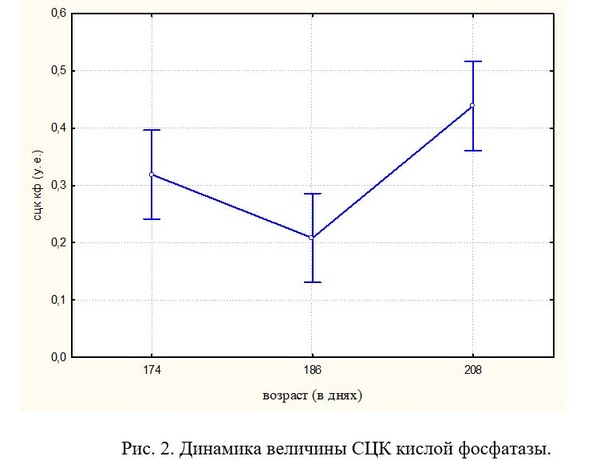

Нами также установлено, что доля клеток, содержащих КФ, и величина ее СЦК минимальна у цесарок в возрасте 186 дней (р=0,001627; р=0,001358 соответственно), а максимальна – у 208-дневных птиц (рис. 2).

Колебания активности этого фермента в зависимости от возраста также обнаружены и у млекопитающих, но с обратной динамикой [9].

Во всех изученных группах цесарок практически 100% клеток содержали ЛКБ и характеризовались очень высокими значениями СЦК (3,028± 0,11 условных единиц). Такие высокие значения уровня активности ЛКБ могут свидетельствовать о том, что у птиц с возрастом увеличивается уровень естественной резистентности организма. Например, известно, что величина данного параметра у цыплят кур породы Хайсекс коричневый в возрасте 45-60 суток равна всего 1,6−2 условным единицам [10].

По количеству клеток, содержащих гликоген нами не обнаружено значимых отличий в псевдоэозинофилах цесарок всех изученных возрастных групп. В то же время показано, что уровень активности данного вещества увеличивается в клетках в период от 174 до 186 дней развития птицы (р=0,016110) и в дальнейшем характеризуется относительной стабильностью (рис. 3).

Установлено, что количество клеток, содержащих фосфолипиды, максимально в крови у цесарок в возрасте 174-186 дней, (р=0,000111), а минимально у особей в 208 дней. По величине СЦК различий не установлено.

В ходе проведения корреляционного анализа была выявлена слабая отрицательная корреляционная связь (r= -0,31; р<10-6) между активностью КФ и активностью МПО. Эта связь свидетельствует о том, что низкий уровень активности МПО компенсируется более высоким уровнем активности КФ. Слабая корреляционная связь обнаружена также между величинами параметров КФ и ЩФ (r=0,43; р<10-6).

На следующем этапе исследования изучена кровь птенцов суточного возраста породы волжская белая и цветных популяций цесарок: голубая и серо-крапчатая. Между сравниваемыми группами птиц не выявлено отличий по всем изучаемым показателям (лизосомально-катионные белки, гликоген и фосфолипиды), уровень которых был относительно низким.

Таким образом, у половозрелых цесарок, разводимых в ЗАО «Марийское» в период развития от 174 до 208 дней цитохимическая активность миелопероксидазы и лизосомально-катионных белков в псевдоэозинофилах характеризуется относительной стабильностью. При этом низкая активность МПО компенсируется высокой активностью ЛКБ, последние, по-видимому, и обеспечивают достаточный уровень естественной резистентности птиц в этом возрасте. Кроме того, на изученном этапе развития цесарок в их крови сокращается количество клеток, содержащих щелочную фосфатазу и фосфолипиды, но увеличивается количество клеток с кислой фосфатазой, цитохимическая активность которой, а также гликогена с возрастом увеличиваются. Это, вероятно, свидетельствует о повышении метаболической активности псевдоэозинофилов в изученный возрастной период, о возрастании их фагоцитарных способностей, зависящих от содержащегося в клетке энергетического субстрата в виде гликогена.

Литература.

1. Забиякин, В. А. Состояние и направление работы с цесарками в Республике Марий Эл / В. А. Забиякин // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2008. - № 11. – С. 178-180.

2. Дробот Г.П. Естественная резистентность цесарок и ее связь с воспроизводительными качествами / Г.П.Дробот, В.А. Забиякин //Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. – Казань: Казанская государственная академия ветеринарной медицины, 2013. – Том 213. – С. 80–85.

3. Ройтер Я.С., Современные направления в селекции цесарок/Я.С.Ройтер.Г.В. Шашина, Т.Н.Дегтярева, О.П.Лесик//Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России Материалы XVIII Международной конференции ВНАП. 2015. С. 83-85.

4. Пономаренко А. П. К вопросу о закономерностях формирования клеточного иммунитета у куриного зародыша в процессе развития/А.П.Пономаренко, Л.Д.Тимченко //Вестник Московского государственного областного университета серия "Естественные науки". − М.: Изд-во МГОУ, 2009. − №4. − С. 125-129.

5. Дробот Г. П. Цитохимическая оценка микробицидной функции псевдоэозинофилов цесарок/ Г.П.Дробот, В.С.Трубачева, Т.П.Гажеева, А.Е.Степанова// Вестник ОГУ. – №10(159). – 2013. – С. 112-114.

6. Шубич М. Г. Выявление катионного белка в цитоплазме лейкоцитов с помощью бромфенолового синего/М.Г.Шубич// Цитология, 1974. − Т.16. − №10. − С. 1321-1322.

7. Хейхоу Ф. Г. Дж., Гематологическая цитохимия/Ф.Г.Хейхоу, Д.Кваглино. − М.: Медицина, 1993. − 320 с.

8. Шубич М. Г. Щелочная фосфатаза лейкоцитов в норме и при патологии/М.Г.Шубич, Б. С.Нагоев. − М.: Медицина, 1980. − 223 с.

9. Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2 т. – Т.1/ под ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 928с.

10. Турицина Е. Г. Цитоморфология органов иммуногенеза кур при реализации комплексных программ вакцинаций и коррекция иммунного статуса в условиях промышленных птицефабрик/Е.Г.Турицина: Автореферат дисс…. доктора ветеринарных наук 06.02.01/ Е. Г. Турицина. – Барнаул, 2011. – 42 с.

DYNAMICS OF CYTOCHEMICAL INDICATORS OF PSEVDOEOZINOFILOV BLOOD OF GUINEA FOWL

It is found that during the period from 174 to 208 days old cytochemical parameters of these cells vary in different directions: some of their values increase, others reduce. The values of definite indicators within the specified period are relatively stable.

Key words: guinea fowl, cytochemical indicators, psevdoeozinofily, avarage cytochemical factor.

Сведения об авторах:

Дробот Галина Павловна, доцент кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Института медицины и естественных наук Марийского государственного университета, кандидат биологических наук, 03.03.04 Клеточная биология, цитология, гистология.

е-mail: droga59@mail.ru;

Забиякин Владимир Александрович, Заведующий лабораторией по селекции цесарок ГНУ «Марийский НИИСХ» Россельхозакадемии, заведующий кафедрой биологии Института медицины и естественных наук Марийского государственного университета, доцент, доктор сельскохозяйственных наук, 06.02.01 – Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных.

е-mail: zabiakin@marsu.ru;

Степанова Анастасия Евгеньевна, аспирант кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Института медицины и естественных наук Марийского государственного университета.

е-mail: Lady.stepanowa2010@yandex.ru;

Смоленцев Сергей Юрьевич, профессор кафедры технологии производства продукции животноводства Аграрно-технологического института Марийского государственного университета, доктор биологических наук, 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсикологией, 06.02.02 – ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.

е-mail: smolentsev82@mail.ru;